Ana Arabia è il delicato racconto della pace possibile tra ebrei e arabi. La macchina da presa, con un unico piano sequenza di 81 minuti, tutta d’un fiato segue una giovane giornalista israeliana, Yael (Yuval Scharf), alla scoperta di una piccola comunità al confine tra Bat Yam e Jaffa, pochi chilometri a sud di Tel Aviv.

Ana Arabia è il delicato racconto della pace possibile tra ebrei e arabi. La macchina da presa, con un unico piano sequenza di 81 minuti, tutta d’un fiato segue una giovane giornalista israeliana, Yael (Yuval Scharf), alla scoperta di una piccola comunità al confine tra Bat Yam e Jaffa, pochi chilometri a sud di Tel Aviv.

Basandosi su un episodio vero che documentava la felice convivenza con il marito palestinese di una donna sopravvissuta all’Olocausto, il regista israeliano Amos Gitai dà vita a un percorso sensoriale capace di arrivare fino agli interstizi di un agglomerato di casupole (spesso senza acqua corrente né energia elettrica), popolato da chi ha incontrato Hanna Klibanov che, dopo il campo di concentramento, per amore si converte all’Islam diventando per tutti “Ana Arabia”, cioè “io, l’Araba”.

La macchina da presa è sempre sulla giornalista Yael che entra, all’inizio timidamente, nello spazio abitativo della famiglia di Ana (ormai defunta), incontra il marito Yussuf (Yussuf Abu Warda) e conosce amici e parenti; la figlia Miriam (Sarah Adler), la nuora Sarah (Assi Levy) che racconterà a sua volta il fallimento della sua esperienza matrimoniale (inclusa la poligamia maschile); uno dei figli ancora vivi, Walid (Shady Srur), e due vicini di casa, Hassan e Norman.

La pellicola supera la semplice testimonianza documentale e allo stesso tempo cerca di renderla stratificata senza frammentarla. Lo spettatore scopre insieme alla reporter la storia di una comunità pacifica e operosa, isolata dal conflitto arabo-israeliano perché Gitai ricostruisce un mosaico di tanti, diversi tasselli di vite che testimoniano la cooperazione tra popoli nel rispetto profondo della natura. Infatti, in uno spazio apparentemente circoscritto come un giardino interno a un nucleo di case, c’è un microcosmo dai molteplici percorsi possibili, con vicende che rimbalzano da un angolo all’altro della corte interna e che mantengono tracce nel lavoro quotidiano delle donne, nei ricordi degli uomini e nella conservazione di un’oasi verde coltivata con amore, dedizione e fatica da Sarah e tirata su proprio da Ana, laddove prima c’erano solo pietre e immondizia.

La pellicola supera la semplice testimonianza documentale e allo stesso tempo cerca di renderla stratificata senza frammentarla. Lo spettatore scopre insieme alla reporter la storia di una comunità pacifica e operosa, isolata dal conflitto arabo-israeliano perché Gitai ricostruisce un mosaico di tanti, diversi tasselli di vite che testimoniano la cooperazione tra popoli nel rispetto profondo della natura. Infatti, in uno spazio apparentemente circoscritto come un giardino interno a un nucleo di case, c’è un microcosmo dai molteplici percorsi possibili, con vicende che rimbalzano da un angolo all’altro della corte interna e che mantengono tracce nel lavoro quotidiano delle donne, nei ricordi degli uomini e nella conservazione di un’oasi verde coltivata con amore, dedizione e fatica da Sarah e tirata su proprio da Ana, laddove prima c’erano solo pietre e immondizia.

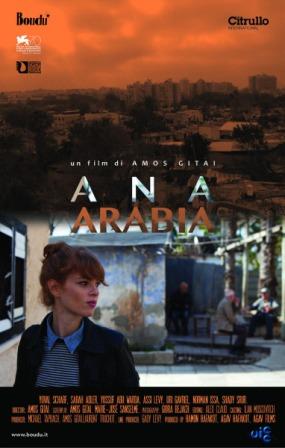

Presentato alla 70° Mostra internazionale del cinema di Venezia e vincitore del Green Drop Award 2013 “per aver rappresentato i valori morali di una piccola comunità autosufficiente e solidale, capace di riorganizzare i propri bisogni e la propria economia di fronte alla scarsità delle risorse e di trasformare la memoria individuale in memoria collettiva”, il film – in lingua originale e sottotitolato in italiano – arriva nelle sale italiane poco dopo la grande retrospettiva su Gitai che la Cine’mathe’que Française gli ha dedicato di recente a Parigi.

Non è un caso che Gitai abbia scelto di girare il film con un unico piano sequenza, senza tagli né montaggio.

“La ripresa continua e il suo ritmo – spiega il regista – avvolgono i frammenti di queste figure. C’è anche una sorta di dichiarazione politica, perché si dice che i destini degli ebrei e degli arabi non saranno tagliati, né separati. Essi sono intrecciati e devono trovare il modo, pacifico, di coesistere. È una scelta voluta per lasciare i protagonisti senza confini né separazioni”.

In Ana Arabia, Gitai ha racchiuso in un unico magistrale movimento di macchina, in un unico sguardo il flusso naturale del racconto, che nasce dalle pacate domande di Yael e dal suo prendere appunti sempre in maniera discreta, quasi a non voler intralciare la fluidità della narrazione, scandita – in alcuni momenti particolari – dal terzo movimento della sinfonia n° 1 di Gustav Mahler.

Seguiamo Yael e la sua commozione in campo ma ormai fuori da quello visivo delle donne, che ormai si è lasciata alle spalle, e il film diventa un continuum di speranza e di emozioni in movimento, fino alla scena conclusiva, all’inquadratura finale che racchiude il senso dell’intero film.